Coopération entre les Etats-Membres pour faire respecter des pratiques commerciales loyales : une occasion manquée ?

La commission AGRI du Parlement européen a voté le 15 juillet un ajout important à la directive sur les pratiques commerciales déloyales (directive UTP). En effet, un nouveau Règlement institue un cadre de coopération entre les autorités nationales chargées de l'application de la loi sur les pratiques commerciales déloyales. Si le texte constitue un grand pas en avant dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales en encourageant une plus grande coopération entre Etats-Membres, il constitue aussi une occasion manquée : les Etats-Membres qui offrent une protection plus large que celle requise par la directive UTP peuvent voir leurs demandes refusées par les autorités des pays qui n'offrent pas la même protection additionnelle.

Le texte sera maintenant discuté lors de la session plénière du Parlement européen le 9 septembre 2025. Une fois que le Parlement européen et le Conseil auront donné leur accord sur le texte final, celui-ci sera adopté. La proposition prendra la forme d'un règlement et entrera en vigueur en principe un an après son adoption.

Des pas importants pour une application effective des pratiques commerciales déloyales

La proposition comprend les points clés suivants :

- Elle établit des règles de procédure pour l'assistance mutuelle, en distinguant les différents types de demandes que les autorités nationales peuvent formuler (demandes d'informations, demandes de mesures d'exécution et demandes d'assistance pour l'imposition d'amendes);

- Elle crée un cadre dans lequel les demandes d'information doivent être traitées. Par exemple, il doit être répondu à ces demandes dans un délai maximum de 60 jours. Seules les informations nécessaires pour déterminer s'il existe des pratiques commerciales déloyales peuvent être demandées par l'autorité requérante ;

- La langue à utiliser dans toutes les notifications, demandes et communications entre les différentes autorités nationales serait convenue à l'avance, de même que les règles en cas de désaccord entre elles ;

- Les « pratiques commerciales déloyales généralisées », c'est-à-dire les pratiques commerciales déloyales impliquant au moins trois États membres, déclencheraient un certain nombre d'actions de la part des autorités nationales. Une autorité d'exécution soupçonnant une pratique généralisée devrait en informer la Commission et les autorités d'exécution des autres États membres. Les autorités chargées de l'application de la législation dans les États membres concernés doivent engager une action coordonnée sur la base d'un accord mutuel et en informer la Commission. Les enquêtes, les inspections et les mesures d'exécution dans de tels cas doivent être menées de manière coordonnée et, si possible, simultanément ;

- Des dispositions sont prises pour permettre à une autorité d'exécuter des décisions définitives imposant des amendes ou d'autres sanctions et mesures provisoires tout aussi efficaces à la demande d'une autre autorité d'exécution, conformément aux règles nationales de son État membre ;

- Le refus d'une demande d'assistance mutuelle serait possible dans certains cas limités.

Une occasion manquée de freiner le « shopping UTP » des retail alliances

Étant donné que les États membres ont des législations différentes en matière de pratiques commerciales déloyales, certaines plus strictes que d'autres, ce dernier point (c'est-à-dire la possibilité de refuser une demande) pose un problème.

Si l'État membre requérant offre une protection plus large que l'État membre sollicité, ce dernier peut simplement refuser de fournir les informations demandées ou d'appliquer les mesures d'exécution demandées.

Dans la pratique, cela peut conduire à des situations étranges. En France, par exemple, aucun plafond (de 350 millions d'euros) n'est fixé pour que les fournisseurs puissent invoquer la protection contre les pratiques UTP. Par conséquent, si le fournisseur adresse une demande à un pays (par exemple la Belgique) où ce seuil s'applique, l'autorité belge ne sera pas obligée d'accéder à la demande. Si l'autorité française adresse ensuite la même demande à ses homologues belges pour la même pratique, mais cette fois pour un fournisseur se situant juste en-dessous du seuil, l'autorité belge sera effectivement obligée de coopérer.

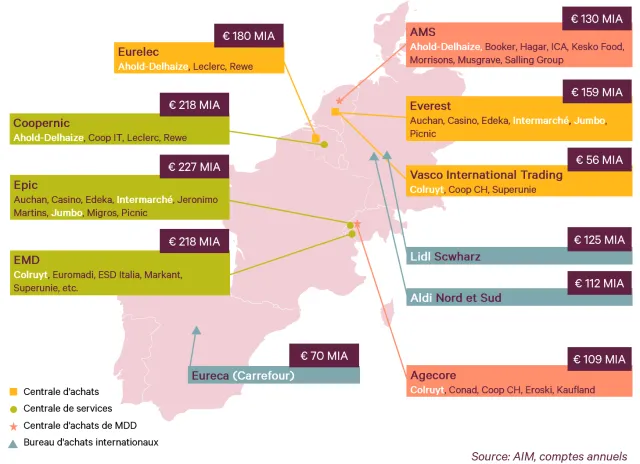

Ce n'est pas pour rien que les retail alliances s'établissent dans un État-Membre - notamment la Belgique et les Pays-Bas - qui ne protège pas les grands fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales ou en dehors de l'Union européenne.

Toutefois, ce nouveau règlement reconnaît l'importance de prendre en compte les questions spécifiques des alliances de détaillants, qui fonctionnent sur une base intrinsèquement transnationale.

#SingleMarket4AllProducers

L'application effective des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales nécessite une coopération transfrontalière entre les autorités chargées de l'application de la législation. La différence de niveau de protection entre les États membres ne doit pas se traduire par une incapacité à poursuivre efficacement certaines pratiques UTP. Cela encourage les pratiques de « shopping UTP », par lesquelles les contrevenants s'installent dans les États membres les moins susceptibles de coopérer.

Cet exemple souligne à nouveau le caractère artificiel du plafond de 350 millions d'euros fixé par la directive UTP et l'importance d'étendre la protection contre les pratiques déloyales à tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille. Compte tenu des déséquilibres persistants au sein de la chaîne agroalimentaire, le nouveau règlement souligne la nécessité d'une proposition législative visant à modifier cette directive afin de mieux protéger les fournisseurs et de garantir un pouvoir de négociation suffisant à tous les acteurs du marché en étendant son champ d'application. Reste donc à la Commission européenne à transformer l'essai!