10 % de déchets alimentaires en moins d'ici 2030 : mission possible ?

Pertes alimentaires, déchets alimentaires, flux connexes, flux résiduels... On ne cesse d’en entendre parler. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Et pourquoi est-ce si important ? L'Europe va bientôt imposer des objectifs contraignants de réduction des déchets alimentaires, y compris dans l'industrie alimentaire. Un objectif pour le moins ambitieux... Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Et comment pouvons-nous y travailler ensemble ?

Du champ au rayon : qu’entend-on par « déchets alimentaires » ?

« Food waste » ou déchets alimentaires. Pertes alimentaires. Qu’est-ce que cela veut dire ? On pourrait croire que tout cela veut dire la même chose, mais derrière ces termes se cache un enchevêtrement de définitions, qui sont importantes lorsque nous nous attaquons au problème.

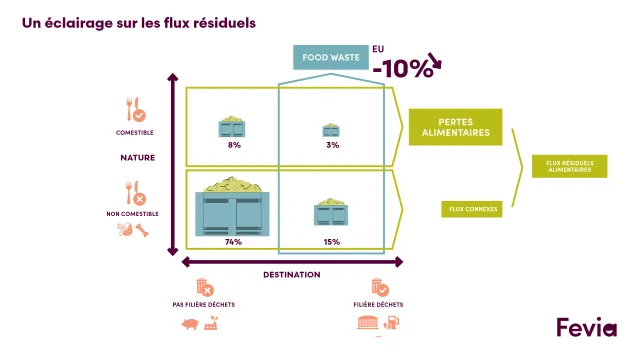

Les pertes alimentaires désignent tout ce qui est destiné à être consommé, mais qui ne finit finalement pas dans notre bouche. Pensons, par exemple, à un pot de yoghourt endommagé pendant la production, une tomate qui s'abîme pendant le transport ou des restes qui finissent à la poubelle. Il est important de noter qu'il n’est ici question que de la partie comestible.

Viennent ensuite les flux connexes : les parties des aliments que nous ne consommons normalement pas, comme la peau d'une banane ou les arêtes d'un poisson. Ces parties ne sont techniquement pas comestibles, mais elles font partie du processus de production. Avec les pertes alimentaires, elles constituent ce que l'on appelle les flux résiduels alimentaires. Dans une entreprise alimentaire, les flux résiduels, c'est donc tout ce qui reste après la transformation des aliments, que ce soit comestible ou non.

Et pour terminer, il y a le food waste ou déchets alimentaires au sens où l’entend l’Europe. Ce terme ne porte pas sur ce qui aurait pu être consommé, mais sur ce qui, en fin de compte, est considéré comme déchet, peu importe que ce soit comestible ou non. Cela atterrit-il dans la poubelle, est-ce biométhanisé, incinéré ou composté ? Il s’agit dans ce cas d’un déchet alimentaire. En revanche, si c’est encore utilisé, comme aliments pour animaux ou comme matière première en biochimie, ce n'est pas considéré comme un déchet alimentaire (même si c’est encore comestible). Les notions de « pertes alimentaires » et de « déchets alimentaires » ne se recoupent donc que partiellement et mettent chacune en lumière un aspect différent du problème.

Cela vous paraît confus ? C’est effectivement le cas. La Flandre et Fevia utilisent principalement le terme « pertes alimentaires » parce qu'il se concentre sur les pertes comestibles. De leur côté, la Wallonie et l'Europe suivent la définition de « food waste », qui inclut également les flux de déchets non comestibles.

Pourquoi est-il important de savoir précisément de quoi l’on parle ? Parce que les chiffres ne prennent tout leur sens que si l’on comprend ce qu’ils englobent. En Flandre, la majorité des flux résiduels alimentaires (environ 89 %) ne sont pas comestibles. Et la majeure partie d’entre eux trouvent une application très utile : ils sont réutilisés intelligemment, surtout comme aliments pour animaux. Seule une petite partie des flux de résidus alimentaires, soit environ 18 %, finit réellement comme déchet. Les déchets alimentaires (« food waste ») ne représentent donc qu’une fraction du total, mais c’est précisément celle que l’Europe examine de près. Le message est clair : d’ici 2030, les déchets alimentaires doivent diminuer de 10 %.

L’Europe veut moins de déchets alimentaires, et rapidement

Au printemps 2025, les institutions européennes sont parvenues à un accord préliminaire sur la révision de la directive-cadre relative aux déchets. Les États membres devront atteindre des objectifs de réduction des déchets alimentaires. Pour l'industrie alimentaire, cela signifie une réduction obligatoire de 10 % d'ici 2030, par rapport à 2021-2023. En ce qui concerne le secteur du détail, l’horeca et les ménages, l’objectif est même de 30 %.

Pour l'industrie alimentaire en Belgique, cela représente une réduction d'environ 73 700 tonnes, le total des déchets alimentaires dans le secteur ayant été estimé à 737 000 tonnes en 2022. Un défi de taille, surtout quand on sait qu'il ne s'agit pas de l'ensemble des flux de résidus alimentaires, mais uniquement de la partie considérée comme déchet.

Pourquoi ces 10 % sont-ils plus difficiles à atteindre qu’on ne le pense ?

10 % de déchets alimentaires en moins d’ici 2030. Cela semble faisable, n’est-ce pas ? Mais derrière ce chiffre en apparence modeste se dissimule un défi de taille. L’industrie alimentaire travaille en effet depuis des années à réduire ses pertes et ses déchets. Non seulement par souci de l'environnement, mais aussi par intérêt économique : ce que l'on perd finit par coûter le double. C’est pourquoi les mesures les plus simples ont déjà été prises depuis longtemps, et les marges de progrès se réduisent de plus en plus.

En outre, la plus grande part du « food waste » ne sont pas des flux que l'on retrouve au final dans son assiette. Citons, par exemple, les os, les pelures ou les trognons issus des processus de production : des flux qui, par nature, sont non comestibles. Il est plus difficile de les réutiliser, et encore plus de les éviter. Par ailleurs, bon nombre de ces flux résiduels non comestibles sont déjà utilisés de manière intelligente aujourd'hui, ce qui veut dire qu’il reste peu de marge de manoeuvre pour trouver de nouvelles applications. Prenons un flux qui finit aujourd’hui comme déchet, par exemple, dans le compostage ou la biométhanisation. Si l'on veut lui trouver un usage plus utile, par exemple, le transformer en matière première dans l'industrie chimique, il faut que ce soit légalement possible et économiquement viable. Et ce n’est pas toujours le cas.

Plus surprenant encore : certaines voix poussent clairement les entreprises à envoyer tous leurs flux résiduels vers la biométhanisation, parce que celle-ci contribue à augmenter la part d’énergie renouvelable et à réduire les émissions de CO₂. Cela donne lieu à des messages contradictoires : un objectif politique oriente les flux résiduels vers la réutilisation (afin de diminuer le « food waste »), un autre vers la production d'énergie renouvelable (donc davantage de déchets alimentaires). Résultat ? Les entreprises doivent choisir entre l'objectif de durabilité A et l'objectif de durabilité B.

Un autre élément complique encore plus la donne : l'objectif est absolu. En d’autres termes, même si l'industrie alimentaire continue à se développer, ce qui est le cas, le nouvel objectif de réduction du tonnage des déchets alimentaires doit être atteint. Le tonnage doit donc diminuer non pas en termes relatifs, mais en tonnes absolues. Si votre production augmente, vous devez être encore plus efficace pour compenser cette différence. Ce n’est vraiment pas évident, car de nombreux flux résiduels sont inévitables.

Enfin, la monitoring joue également un rôle. Les chiffres relatifs aux flux de résidus alimentaires sont complexes et la marge d’erreur est très importante. Même si le secteur met tout en œuvre pour diminuer le « food waste », il est probable que cela ne sera pas visible dans les statistiques. L'objectif n'en est pas moins pertinent, mais il est d'autant plus ambitieux.

Faisable ou pas, nous devons aller de l’avant

« La barre est haute. Peut-être trop haute, étant donné le contexte. Toutefois, cela ne nous dispense pas de la responsabilité de continuer à miser sur la prévention, la valorisation et l'innovation », résume Liesje De Schamphelaire (Senior Environmental Affairs & Energy Advisor chez Fevia). « L’industrie alimentaire ne reste pas les bras croisés. Que ces 10 % soient parfaitement réalisables ou non, chaque tonne de déchets alimentaires en moins compte. Pour le climat, pour l'économie, et pour la société. »

Bref, réduire les déchets alimentaires n’est pas une tâche facile, mais c’est avant tout une mission collective. Avec des définitions claires, une politique réfléchie et un engagement commun, nous pouvons progresser vers une chaîne alimentaire plus efficace et plus durable.